Региональный материнский капитал: что это, кому положен, как оформить, на что можно потратит

Когда в семье рождается ребёнок — это всегда перемены. Чаще всего — к лучшему, но вместе с радостью приходят заботы. Особенно с жильём, деньгами и планами на будущее. Чтобы хоть немного разгрузить родителей, в некоторых регионах России придумали дополнительную меру поддержки — региональный материнский капитал. Это не просто «плюс к федеральному» — а отдельная выплата со своими правилами.

Что такое региональный материнский капитал

Это деньги от региональных властей, которые положены семьям с детьми. Не во всех регионах России он есть — решение принимает каждый субъект сам. Где-то эту выплату ввели уже давно, где-то её только планируют, а в некоторых местах её никогда и не было.

В отличие от федерального маткапитала, который одинаков по всей стране, региональный — полностью под контролем местных властей. Это значит:

-

суммы отличаются — от ста тысяч до миллиона рублей

-

условия получения разные

-

цели использования тоже отличаются

То есть, если семья живёт, например, в Сахалинской области и родила второго ребёнка, она может получить 500 000 рублей. А в соседнем регионе — ничего. Просто потому, что там такой программы нет.

Чем отличается от федерального маткапитала

Региональный капитал часто путают с федеральным. Разница — большая.

Федеральный маткапитал — это общероссийская программа, она работает по всей стране. Деньги выдаёт Пенсионный фонд, размер устанавливает государство. Сейчас — около 630 000 рублей на второго ребёнка. Эти деньги можно потратить строго по закону: на жильё, образование, пенсию мамы, адаптацию ребёнка-инвалида.

Региональный капитал — это дополнительно. Его можно получить в том числе и вместе с федеральным. Например, мама получает сертификат от государства и отдельно — от местных властей. Деньги идут из бюджета региона, и на что их можно потратить, определяет не Москва, а администрация области или республики.

Как получить региональный материнский капитал

Условия в каждом регионе свои, но есть общий список требований, который встречается чаще всего:

-

Гражданство. У родителей и у детей должен быть российский паспорт. Если ребёнок — иностранец, скорее всего, выплату не дадут.

-

Прописка. Постоянная регистрация именно в том регионе, где семья просит выплату. Временной прописки обычно недостаточно.

-

Стаж проживания. В некоторых местах требуют, чтобы семья прожила в регионе минимум 3-5 лет. Иногда — только мама. Иногда — оба родителя.

-

Доход. В ряде регионов ограничивают по доходу: если семья зарабатывает слишком много — выплату не дадут. В расчёт берут среднедушевой доход за определённый период. Формула сложная, поэтому лучше всё уточнять заранее.

-

Совместное проживание с ребёнком. Это обязательное условие в некоторых субъектах. Если ребёнок живёт отдельно (например, у бабушки в другом городе) — возможен отказ.

За какого ребёнка дают

Здесь тоже всё зависит от региона. Где-то платят уже за второго малыша. Где-то — только за третьего. А в некоторых местах — только за четвёртого и последующих.

Примеры:

-

В Калужской области дают за второго ребёнка — независимо от дохода.

-

В Московской области — только за третьего.

-

В Тыве — вообще только с четвёртого.

-

В некоторых районах Сибири и Дальнего Востока — за любого ребёнка, начиная со второго, но с ограничениями.

Также имеет значение, когда родился ребёнок. Часто выплаты положены только за детей, родившихся после определённой даты — например, после 1 января 2020 года.

Сколько платят

Размер выплат тоже везде разный. Всё зависит от бюджета региона и политических решений местных властей. Где-то дают символические 100 000 рублей. В других субъектах — полмиллиона и даже больше.

Примеры на 2025 год:

-

Сахалинская область — 500 000 рублей.

-

Камчатка — до 1 000 000 рублей, если семья строит дом.

-

Краснодарский край — примерно 153 000.

-

Рязанская область — 100 000.

-

Ульяновская область — 200 000, без учёта дохода.

Суммы периодически индексируются, но не везде. Федеральный маткапитал каждый год немного увеличивается — это предусмотрено законом. А вот региональные выплаты — по усмотрению губернатора и депутатов.

На что можно потратить региональный материнский капитал

Это один из самых важных моментов. Деньги не выдают на руки. Потратить их можно только на определённые цели — и только по закону.

Самые распространённые направления:

Жильё

-

Покупка квартиры или дома.

-

Строительство — с подрядом или без.

-

Участие в долевом строительстве.

-

Ремонт (капитальный).

-

Погашение ипотеки.

Можно купить жильё только у сторонних продавцов. Если продавец — родственник, выплату не перечислят.

Образование

-

Детский сад (в том числе частный).

-

Школа с платной формой обучения.

-

Техникум, колледж, вуз.

-

Курсы и кружки (иногда).

Оплата происходит непосредственно на счёт учебного заведения.

Лечение

-

Обследования, лекарства, терапия.

-

Операции, реабилитация.

-

Лечение за границей — только при отсутствии аналогов в России.

-

Помощь детям с инвалидностью.

Требуются медицинские справки и подтверждение диагноза.

Автомобиль

Разрешено не везде. Но в некоторых регионах можно купить новую машину. Только:

-

отечественного производства

-

с ограничением по мощности (например, до 150 л.с.)

-

на семью с тремя и более детьми

-

нельзя продать в течение 3–5 лет

Коммунальные и бытовые нужды

-

Подключение газа

-

Проведение воды

-

Установка отопления

-

Утепление дома

Опять же — только через подрядчиков. Самостоятельные работы без актов и документов не подойдут.

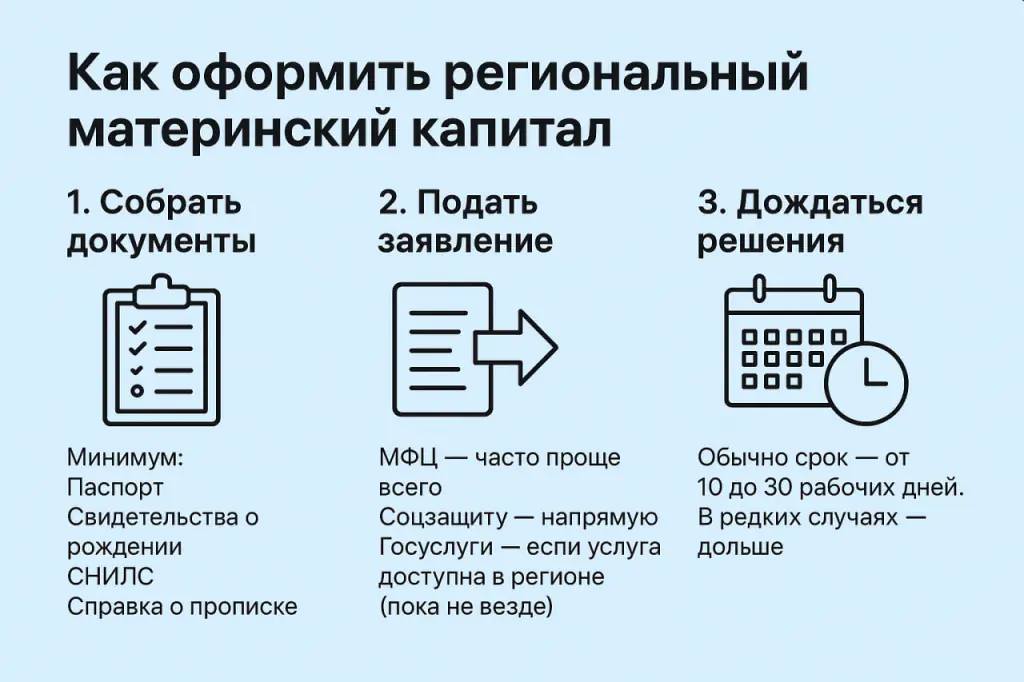

Как оформить региональный материнский капитал

Процесс подачи заявки довольно стандартный, но детали — в каждом регионе свои.

1. Собрать документы

Минимум:

-

Паспорт

-

Свидетельства о рождении

-

СНИЛС

-

Справка о прописке

-

Документы на объект, куда пойдут деньги (например, ипотечный договор)

-

Медицинские справки или договор с застройщиком — по ситуации

2. Подать заявление

Можно подать через:

-

МФЦ — часто проще всего

-

Соцзащиту — напрямую

-

Госуслуги — если услуга доступна в регионе (пока не везде)

3. Дождаться решения

Обычно срок — от 10 до 30 рабочих дней. В редких случаях — дольше.

Если всё в порядке — выдают сертификат. Его можно использовать по целевому назначению. Деньги не перечисляются родителям. Они идут сразу на счёт нужной организации — например, учебного заведения, строительной компании или банка.

Когда могут отказать

Даже если семья уверена, что всё сделано правильно — иногда приходит отказ. Причины:

-

семья живёт не в том регионе

-

ребёнок родился до нужной даты

-

не хватает количества детей

-

доход слишком высокий

-

стаж проживания меньше установленного

-

документы оформлены с ошибками

-

нарушение срока подачи (в некоторых местах — строго 6 месяцев с даты рождения)

Если отказ необоснованный — можно подать повторное заявление или обратиться в суд.

Можно ли получить вместе с федеральным?

Да. Это разные программы. Получение одного вида маткапитала не мешает оформлению другого.

Можно ли получить дважды?

Иногда — да. Например, если в регионе предусмотрена выплата за каждого ребёнка, начиная со второго. Тогда при рождении второго — один сертификат. При рождении третьего — второй. Но в большинстве регионов капитал дают только один раз, даже если потом рождаются ещё дети.

Если программы в регионе нет

Это нормально. Не все субъекты вводят такие меры. Но есть другие способы поддержки:

-

разовые выплаты при рождении

-

компенсация за детский сад

-

ежемесячные пособия до 3 или 7 лет

-

льготы на коммуналку

-

бесплатные кружки, питание в школе и пр.

Региональный материнский капитал — реальная помощь, но не автоматическая. Придётся разбираться с документами, условиями и нюансами. Если всё сделать вовремя и правильно — можно получить внушительную сумму и потратить её на важные вещи: жильё, учёбу, здоровье детей. Главное — уточнить детали в своём регионе, не тянуть со сроками и не терять сертификат.

Комментарии